Sous une hauteur de plus de 5 mètres, cette pièce déploie ses volumes tout en courbes. Son parquet en hêtre, ses colonnes, sa bibliothèque sur mesure en pitchpin et sa mezzanine reprenant les codes d’une coque de bateau et donnent le la de cette belle partition architecturale. Baignée de lumière grâce à sa grande ouverture en forme de voile, elle ouvre sur le jardin intimiste et confortable, à la façon d’un jardin secret au calme absolu qui ne demande qu’à être investi. En retrait de l’espace de vie, s’aperçoit la vaste cuisine / salle à manger et un espace buanderie éclairés par la lumière du sol en verre du premier niveau.

Enfin, aux deux niveaux supérieurs se trouvent les espaces nuits avec cinq belles chambres dont une parentale, ponctuées par endroits de courbes et dont certaines se parent d’incrustations vitrées allégoriques comme signature de cette maison-bateau. Elles se partagent deux salles de bain et une salle d’eau.

Une œuvre architecturale hors norme à proximité de la vie parisienne.

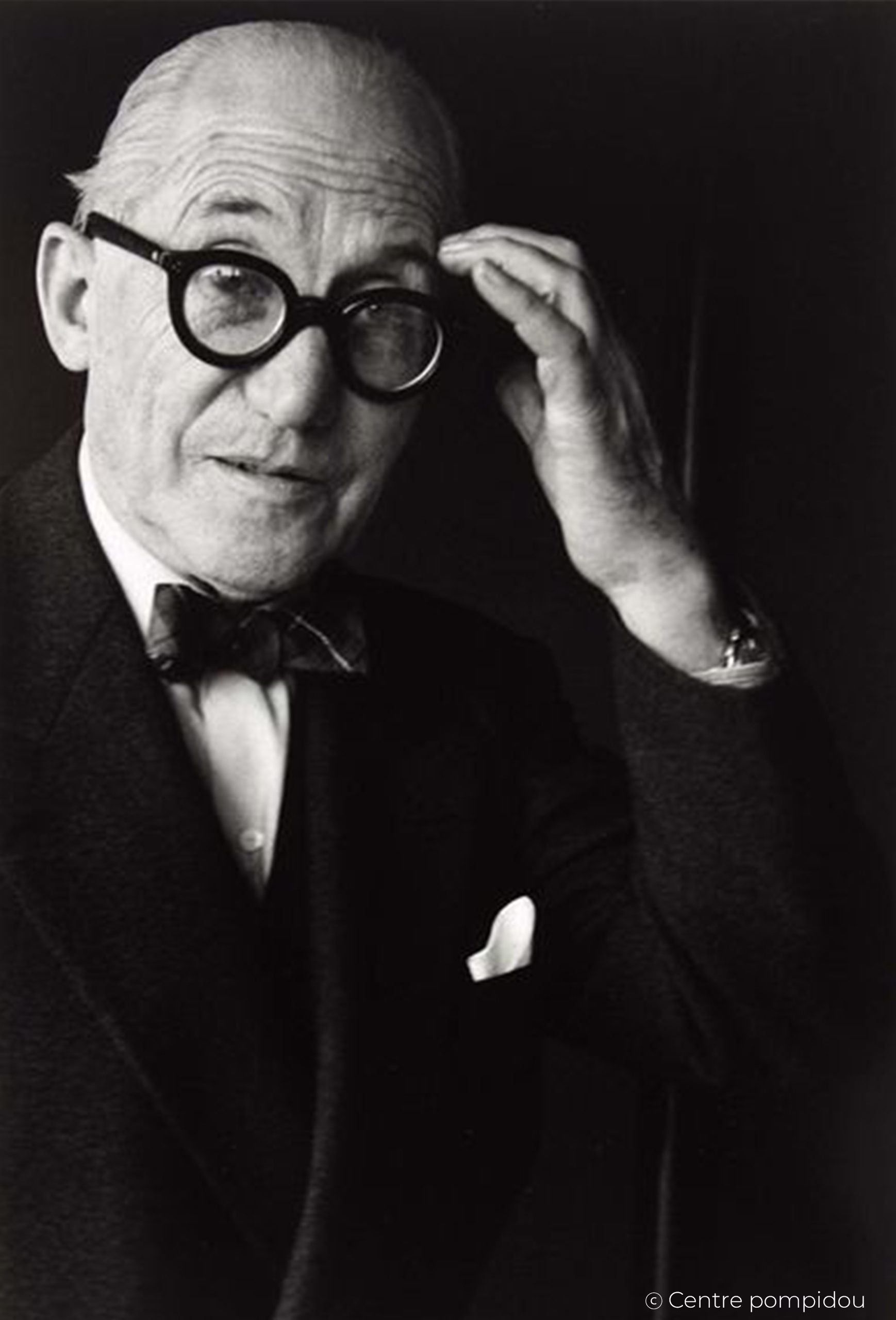

Né à Paris en 1939, Jacques‑Émile Lecaron est un architecte français formé à l’École spéciale d’architecture, puis à Harvard, où il obtient un master en urbanisme. Influencé par des figures comme Frank Lloyd Wright, Buckminster Fuller ou Bruce Goff, il développe une approche originale mêlant architecture, poésie et imagination.

Installé à Clamart depuis les années 1970, il y conçoit une série de maisons singulières – telles que la Maison d’acier, l’Arche de Noé ou la Maison de la Belle au bois dormant – dont les formes colorées et narratives traduisent les rêves et les personnalités de leurs habitants. Il réalise aussi des aménagements urbains et œuvres publiques, en lien étroit avec leur environnement.

Lecaron se distingue par une architecture expressive, presque onirique, qui refuse les normes pour mieux raconter des histoires. À travers ses créations, il propose une autre manière d’habiter : plus libre, plus intime, et profondément humaine.