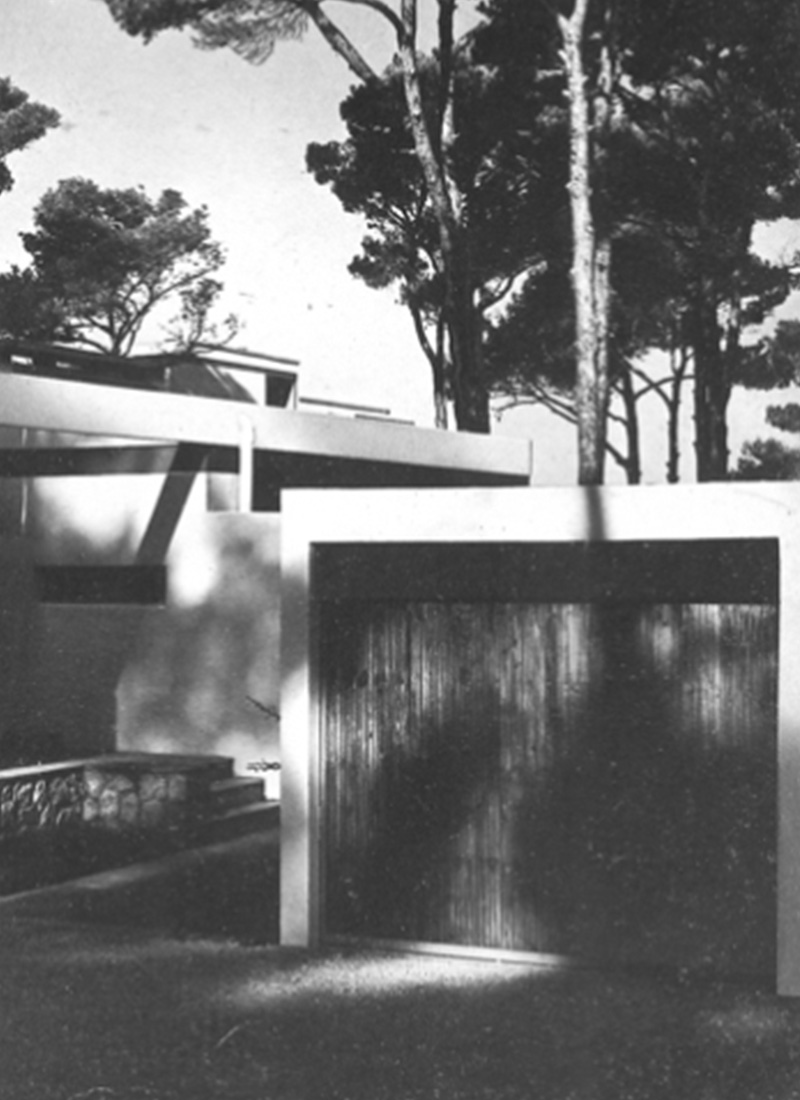

Cet ensemble construit entre 1946 et 1953 est signé des célèbres architectes René Egger et Fernand Pouillon, appuyé par les sculptures du céramiste aixois Jean Amado.

Les lotissements de La Tourette et du Vieux-Port sont des exemples de construction moderne en pierre massive prédécoupée, l’une des méthodes récentes de construction en pierre. La Tourette comprend le premier gratte-ciel en pierre, une tour de 16 étages réalisée en pierre massive prédécoupée porteuse. L’architecte Pouillon estimait que « Plus l’habitat est modeste, plus l’architecture doit être monumentale ».

Né en 1912 et mort en 1986, l’architecte et urbaniste français Fernand Pouillon fut l’un des grands bâtisseurs de l’après-guerre. Précurseur du concept de développement durable, il prendra soin sur chacun de ses chantiers, de faire appel à l’artisanat local, il collabore avec des artistes sculpteurs, des céramistes et des paysagistes. Ses réalisations se parent de matériaux durables et ont le souci de respecter le paysage naturel.

René Egger (1915-2016) est un architecte moderniste français connu comme l’un des bâtisseurs de Marseille. Dans la période de la Reconstruction après-guerre, aux côtés de Fernand Pouillon, il fonde d’emblématiques édifices tels que l’hôpital Nord et la faculté de médecine de la Timone. Architecte discret sous l’aile de Gaston Defferre, son trait de crayon n’en a pas moins bouleversé la cité phocéenne. Il a dessiné Marseille telle qu’on la pensait à l’époque, sous un angle fonctionnel et monumental.